Один неверный сотрудник может стоить компании миллионов и репутации. Проблема в том, что угрозы исходят не только от штатной команды, но и от внештатных исполнителей, число которых постоянно растет. Разберем, как построить комплексную систему безопасности, которая охватит всех и защитит бизнес от финансовых, юридических и репутационных потерь.

Оглавление

Главные угрозы безопасности компании от ее сотрудников

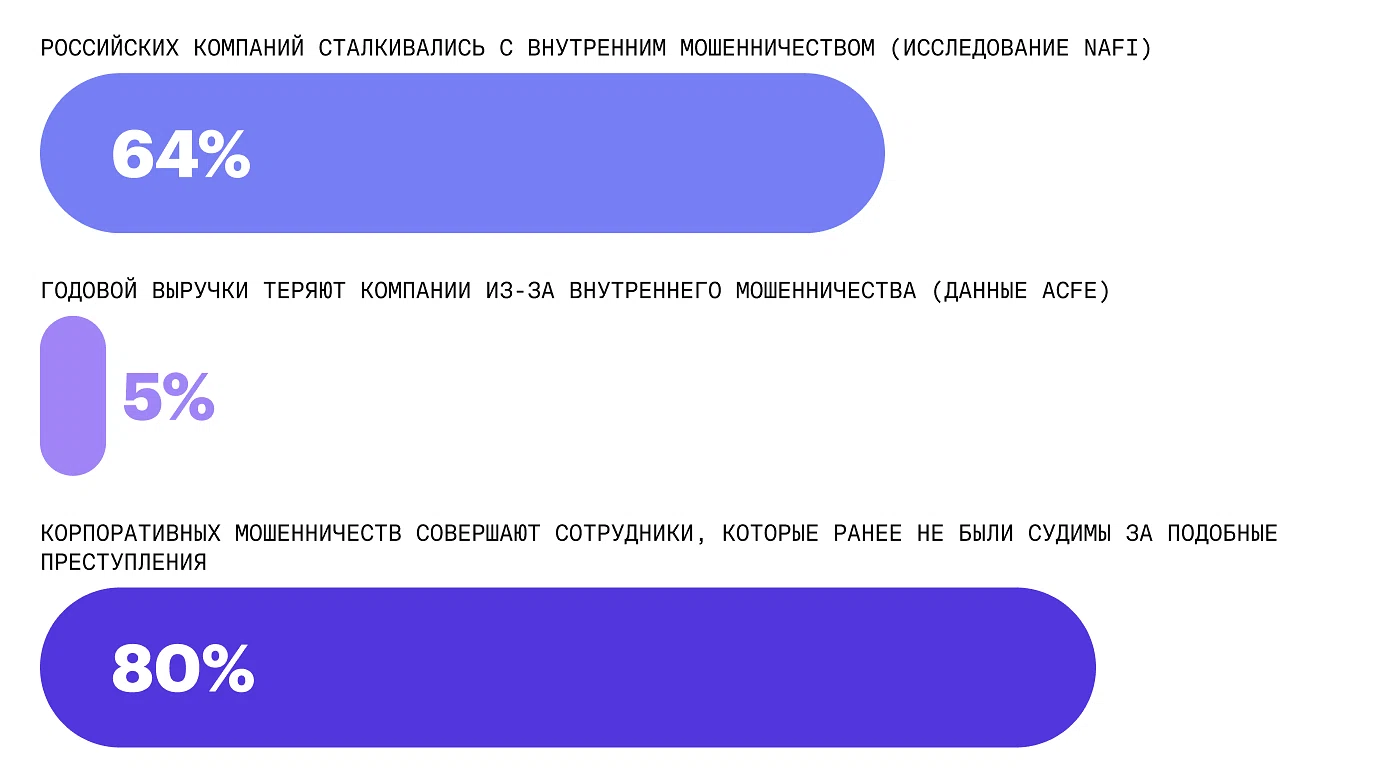

Ущерб от недобросовестных действий персонала редко бывает мелким. Угрозы можно разделить на четыре основные категории, каждая из которых способна нанести серьезный урон бизнесу.

Финансовое мошенничество и хищения

Это самая очевидная угроза. Внутреннее мошенничество — это умышленное действие сотрудника с целью личного обогащения за счет активов или ресурсов компании. Вариантов множество: от банальной кражи канцтоваров со склада до сложных коррупционных схем.

Примеры мошенничества сотрудников:

Бухгалтер начисляет зарплату «мертвым душам».

Менеджер по закупкам получает «откаты» от поставщиков за заключение контрактов по завышенным ценам.

Продавец не пробивает чеки и кладет деньги в карман.

Кража данных: увод клиентской базы и коммерческой тайны

Информация — один из самых ценных активов. Увольняющийся менеджер по продажам может прихватить с собой всю клиентскую базу, чтобы устроиться к конкуренту. Разработчик может скопировать исходный код уникального программного продукта. Такие действия наносят прямой финансовый ущерб и подрывают конкурентные позиции компании.

Режим коммерческой тайны и NDA — базовые элементы информационной безопасности.

Саботаж и репутационный ущерб

Иногда действия персонала не направлены на прямое обогащение, но наносят не меньший вред. Обиженный сотрудник может удалить важные файлы, написать негативные отзывы о компании от лица клиентов или грубо ответить покупателю, что приведет к публичному скандалу. Восстановление репутации — долгий и дорогой процесс.

Юридические риски: от штрафов до судебных исков

Неправильное увольнение, нарушение правил обработки персональных данных, ошибки при работе с самозанятыми — все это может обернуться для компании проверками, штрафами от госорганов и судебными разбирательствами. Например, риски работы с самозанятыми для юридических лиц включают возможность переквалификации гражданско-правового договора в трудовой. Это грозит доначислением налогов и взносов.

Этап 1. Превентивные меры

Любую проблему проще предотвратить, чем устранять ее последствия. Система безопасности начинается не с установки камер, а с выстраивания процессов на этапе подбора и оформления персонала.

Проверка кандидатов

Проверка соискателей — превентивная мера, которая помогает отсеять неблагонадежных кандидатов. Главное — действовать в рамках закона.

Что можно проверять у соискателя:

Паспорт: подлинность документа можно проверить на сайте МВД.

Квалификацию: проверить диплом можно через запрос в учебное заведение.

Судимость: запросить у кандидата справку об отсутствии судимости. Для некоторых должностей (например, в сфере образования) это обязательно.

Кредитную историю: только с письменного согласия кандидата. Большие долги могут быть фактором риска для материально ответственных должностей.

По мнению HR-специалистов, не стоит слепо доверять рекомендациям с прошлых мест работы. Их легко подделать. Лучше всего, с согласия кандидата, лично связаться с его бывшим руководителем и задать конкретные вопросы о результатах работы, причинах увольнения и конфликтных ситуациях. Это даст гораздо больше полезной информации.

Документальная база: NDA, договоры и локальные акты

Правильно оформленные документы — юридическая защита компании. Какие документы регламентируют вопросы безопасности:

Соглашение о неразглашении (NDA): защищает коммерческую тайну. В нем нужно четко прописать, какая информация является конфиденциальной, и какая ответственность наступает за ее разглашение.

Договор о материальной ответственности: заключается с сотрудниками, которые имеют доступ к деньгам или товарно-материальным ценностям (кассиры, кладовщики). Позволяет взыскать с виновного сотрудника полную сумму ущерба.

Локальные нормативные акты: правила внутреннего трудового распорядка, положение о коммерческой тайне, должностные инструкции. Эти документы устанавливают правила поведения и определяют границы дозволенного. Сотрудника нужно ознакомить с ними под подпись.

Контроль доступов: принцип минимальных привилегий

Каждый сотрудник должен иметь доступ только к той информации и тем ресурсам, которые необходимы для выполнения его прямых обязанностей. Бухгалтеру не нужен доступ к CRM-системе, а менеджеру по продажам — к серверу с исходным кодом. Это простое правило значительно снижает риски случайных или умышленных утечек данных.

Этап 2. Контроль и управление рисками в текущей работе

Даже самые надежные сотрудники могут совершить ошибку или поддаться искушению. Поэтому превентивных мер недостаточно, нужен постоянный, но разумный контроль.

Технические средства: от видеонаблюдения до DLP-систем

Современные технологии предлагают множество инструментов для контроля:

Видеонаблюдение — эффективно предотвращает кражи на складах, в магазинах, в кассовых зонах.

Системы контроля и управления доступом (СКУД) фиксируют, кто, когда и в какое помещение входил.

DLP-системы (Data Loss Prevention) — программы для предотвращения утечек данных. Они анализируют исходящий трафик (почту, мессенджеры, облачные хранилища) и блокируют передачу конфиденциальной информации.

Создание здоровой корпоративной культуры

Технологии бессильны, если в коллективе нездоровая атмосфера. Лучшая профилактика нарушений — это лояльность и вовлеченность персонала. Сотрудник, который ценит свою работу и уважает компанию, с меньшей вероятностью пойдет на обман или кражу.

Что в корпоративной культуре способствует доверию и безопасности:

прозрачная система мотивации:

справедливая оплата труда;

возможности для карьерного роста;

открытый диалог между руководством и сотрудниками;

отсутствие токсичности и поощрение взаимопомощи.

Особая зона риска: как обезопасить работу с фрилансерами и самозанятыми

С ростом гиг-экономики привлечение самозанятых юридическими лицами стало нормой. Это удобно и выгодно, но несет специфические риски, которые часто недооценивают. У фрилансера нет такой же лояльности, как у штатного сотрудника, а контролировать его сложнее.

Риск № 1. Переквалификация договора ГПХ в трудовой

Это главный страх бизнеса при работе с самозанятыми. Если налоговая обнаружит в ваших отношениях с исполнителем признаки трудовых, она может переквалифицировать договор. Среди такий признаков: регулярные выплаты в одни и те же даты, подчинение внутреннему распорядку, оборудованное рабочее место.

Последствия: доначисление НДФЛ (13%) и страховых взносов (около 30%) за весь период сотрудничества, а также штрафы и пени.

Риск № 2. Невыполнение обязательств и срыв сроков

Как заставить фрилансера сдать работу вовремя? Как гарантировать качество? Штатного сотрудника можно вызвать «на ковер», а с удаленным исполнителем рычагов воздействия меньше. Это может привести к срыву проектов и потере клиентов.

Риск № 3. Утечка информации

Передавая фрилансеру доступ к своим системам или конфиденциальной информации, компания рискует. Сложно понять, как проверить организацию или отдельного исполнителя на мошенничество, особенно если вы работаете с ними впервые.

Читайте также

Узнайте больше о налоговых режимах и обязательствах, чтобы грамотно выстраивать финансовые отношения с партнерами. Подробно разобрали все режимы и взносы ИП в 2025 году в нашей статье.

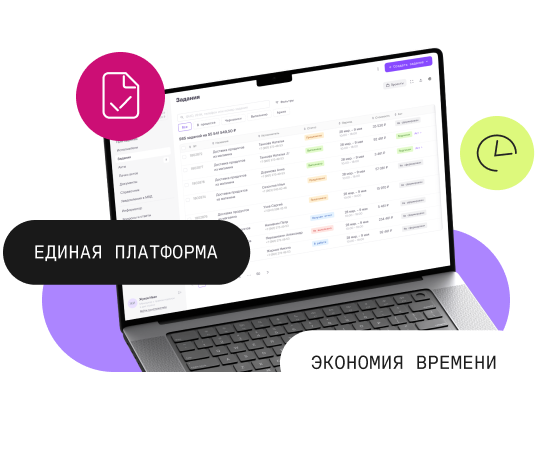

Решение: как платформы автоматизации защищают бизнес

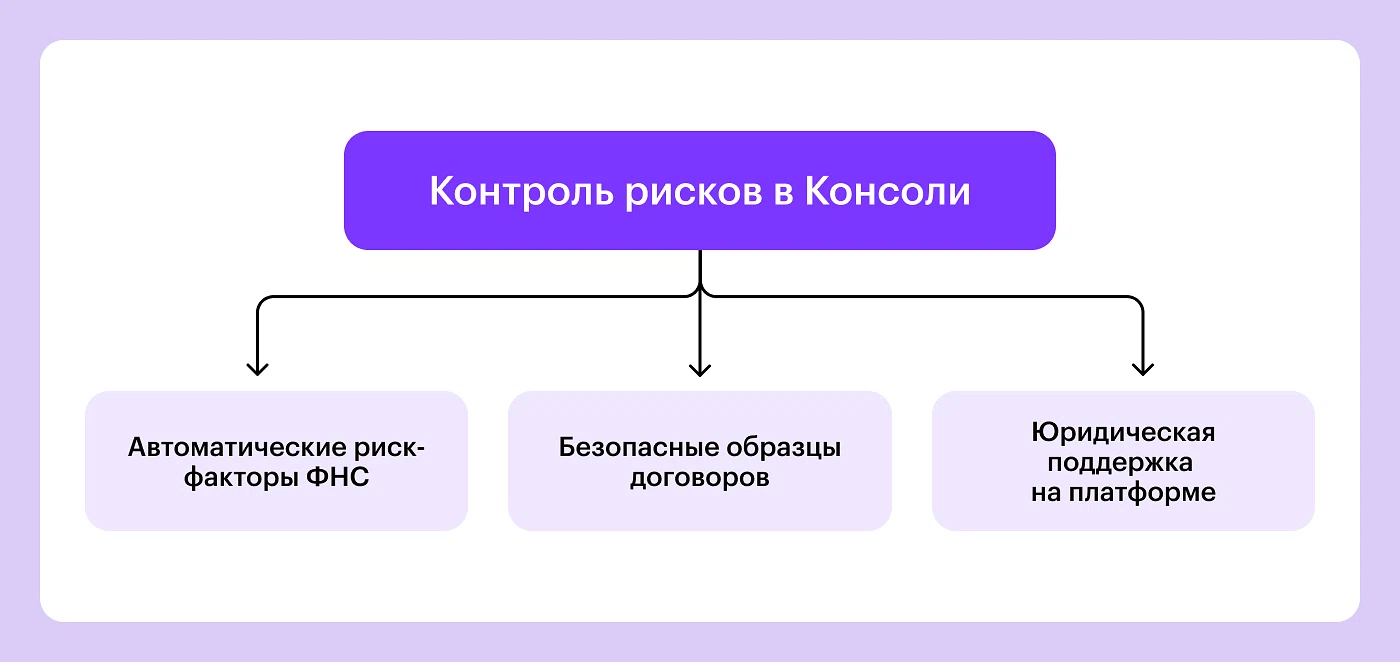

Управлять десятками и сотнями внештатников вручную — значит умножать риски. Проблему решает автоматизация. Платформы для работы с фрилансерами, такие как Консоль, берут на себя рутину и встраивают безопасность в сам процесс взаимодействия.

Преимущества автоматизации через платформу Консоль

Проблема | Ручное управление | Решение платформы Консоль |

|---|---|---|

Проверка статуса | Бухгалтер должен перед каждой выплатой проверять статус самозанятого на сайте ФНС. Об этом легко забыть | Автоматическая проверка: Платформа проверяет статус исполнителя перед каждой выплатой. Если статус утерян, выплата не пройдет |

Документооборот | Нужно заключать договоры, подписывать акты с каждым исполнителем, собирать чеки. Большой объем бумажной работы и риск ошибок | Электронный документооборот (ЭДО): договоры, акты и задания формируются по шаблонам и подписываются онлайн. Чеки формируются автоматически после выплаты |

Безопасные расчеты | Риск заплатить не тому человеку или столкнуться с невыполнением работы после предоплаты | Безопасная сделка: платформа может выступать гарантом, обеспечивая оплату только после принятия работы заказчиком |

Минимизация рисков | Сложно отследить все юридические тонкости, которые могут привести к переквалификации | Встроенная проверка рисков: платформа анализирует условия договора и характер задач, подсвечивая риски, которые могут привлечь внимание ФНС |

Вывод: безопасность как система

Комплексная безопасность состоит из трех ключевых элементов:

Предотвращение. Тщательный отбор и проверка персонала, грамотное юридическое оформление отношений.

Контроль. Разумное использование технических средств и создание здоровой корпоративной культуры.

Автоматизация. Использование современных решений для управления специфическими рисками, особенно при работе с внештатными исполнителями.

Начните с базовых шагов для штата: внедрить NDA, прописать должностные инструкции, организовать контроль доступов. А также использовать современные решения, такие как платформа Консоль, чтобы автоматизировать безопасное сотрудничество с внештатными исполнителями.